Download Hinweise zur Bedienungsanleitung

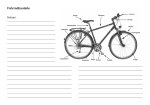

Transcript